CLAUDE MONET E LA GENESI DI UN NUOVO SOGGETTO DI PAESAGGIO:

“LA PROMENADE” (LA PASSEGGIATA),

“SAGGIO DI FIGURA ALL’ARIA APERTA VERSO DESTRA”

(ESSAI DE FIGURE EN PLEIN AIR VERS LA DROITE)

E

“SAGGIO DI FIGURA ALL’ARIA APERTA VERSO SINISTRA”

(ESSAI DE FIGURE EN PLEIN AIR VERS LA GAUCHE)

di Filippo Musumeci

- OPERA: “La Promenade” (La Passeggiata) o “Woman with a Parasol – Madame Monet and Her Son” (Donna con un parasole – Madame Monet e suo figlio)

- Anno: 1875

- Tecnica: olio su tela

- Misure: 100 x 81 cm.

- Luogo di ubicazione: Washington, National Gallery of Art. Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon

– OPERA: “Essai de figure en plein air vers la droite”

(Saggio di figura all’aria aperta verso destra)

– Anno: 1886

– Tecnica: olio su tela

– Misure: 131 x 88 cm.

– Luogo di ubicazione: Parigi, Musée d’Orsay

- OPERA: “Essai de figure en plein air vers la gauche”

(Saggio di figura all’aria aperta verso sinistra)

– Anno: 1886

– Tecnica: olio su tela

– Misure: 131 x 88 cm.

– Luogo di ubicazione: Parigi, Musée d’Orsay

Il 2 ottobre scorso è stata inaugurata alla GAM di Torino l’antologica “Monet. Dalle collezione del Musée d’Orsay”, curata da Guy Cogeval e Xavier Rey, rispettivamente direttore e curatore dell’istituzione parigina. Quarantuno opere esposte fino al 31 gennaio 2016 per ripercorrere le tappe principali della produzione artistica del grande maestro impressionista, con dei prestiti d’eccezione. Uno fra tutti: “Essai de figure en plein air vers la droite” (Saggio di figura all’aria aperta verso destra), il quale non faceva ritorno in Italia dalla Biennale di Venezia del 1932.

È tra i soggetti di paesaggio celeberrimi della nutrita e rivoluzionaria produzione pittorica di Claude Oscar Monet: quello tanto amato da pubblico e critica da essere entrato a pieno diritto nell’immaginario collettivo; lo stesso per cui basterebbe mostrarne una riproduzione a chicchessia per lasciarsi rispondere alacremente: “Ah, sì! Ma dai, questo lo conosco. È famoso!!”. E ciononostante senza conoscerne necessariamente il titolo dell’opera, né, tantomeno, il suo autore, seppur “gigante”.

La genesi di quella giovane donna con parasole in eleganti abiti borghesi per i campi di Argenteuil, così come l’adozione da parte del pittore dei soggetti di paesaggio, è tutta da attribuire ai preziosi consigli elargiti generosamente negli anni Cinquanta dell’Ottocento al quindicenne Oscar (così firmava i suoi primi lavori) agli inizi della sua carriera come caricaturista a Le Havre dal già affermato artista e precursore tra i più sinceri dell’Impressionismo Eugéne Boudin, che il futuro Monet riconoscerà come suo primo maestro:

«A quindici anni ero conosciuto in tutta Le Havre come caricaturista. La mia reputazione era così consolidata che mi sollecitavano da tutte le parti per avere un ritratto satirico. L’abbondanza delle commissioni e l’insufficienza dei sussidi che la generosità materna elargiva mi ispirarono una decisione audace, che ovviamente scandalizzò la mia famiglia: mi feci pagare i ritratti. […] In un mese la mia clientela raddoppiò. […]. Se avessi continuato, oggi sarei milionario.

La considerazione di cui godevo in tal modo crebbe, e ben presto divenni un personaggio in città. Nella vetrina dell’unico corniciaio che faceva i suoi affari a Le Havre le mie caricature erano insolentemente messe in mostra, cinque o sei affiancate, in cornici d’oro e con il vetro, come opere altamente artistiche; […]. Nella stessa vetrina, proprio sopra i miei lavori, vedevo spesso appese delle marine che consideravo, come la maggior parte degli abitanti di Le Havre, disgustose. In cuor mio ero offesissimo di dover subire quella vicinanza e non risparmiavo imprecazione contro quell’idiota che, credendosi un artista, aveva avuto l’impudenza di firmare, contro quel ‘mascalzone’ di Boudin. Ai miei occhi, abituati alle marine di Gudin, alle colorazioni arbitrarie, alle note false e agli estrosi arrangiamenti dei pittori alla moda, le piccole composizioni così sincere di Boudin, i suoi piccoli personaggi così veri, le sue barche così ben attrezzate, il suo cielo e le sue acque così esatti, disegnati e dipinti d’après nature, non avevano niente di artistico e la fedeltà mi sembrava più che sospetta. Per questo la sua pittura m’ispirava un’avversione spaventosa e, pur senza conoscere Boudin, l’avevo preso in forte antipatia. Spesso il corniciaio mi diceva: “Lei dovrebbe fare la conoscenza di Monsieur Boudin. Qualsiasi cosa si dica di lui, conosce il suo mestiere. Ha studiato a Parigi, nelle aule dell’École des Beaux-Arts. Potrebbe darle qualche buon consiglio”.

Resistevo, facevo il prezioso. Che cosa avrebbe potuto insegnarmi un uomo talmente ridicolo? Ma giunse il giorno, il giorno fatale, in cui il caso mi mise, mio malgrado, al cospetto di Boudin. Era in fondo al negozio, non mi accorsi della sua presenza, entrai. Il corniciaio coglie al volo l’occasione e mi presenta, senza consultarmi: “Ecco, Monsieur Boudin, questo è il giovane che ha tanto talento per la caricatura!” Boudin immediatamente mi raggiunse, e complimentandosi gentilmente con la sua voce dolce mi disse: “Li guardo sempre con piacere i suoi schizzi; sono divertenti, disinvolti, brillanti. Lei è dotato, lo si vede subito. Ma mi auguro che non vorrà fermarsi a questo. Come inizio è ottimo, ma non tarderà ad averne abbastanza di caricature. Studi, impari a vedere e a dipingere, disegni, faccia paesaggi. È già tutto così bello, il mare, il cielo, gli animali, la gente, gli alberi così come la natura li ha fatti, con tutto il loro carattere, il loro autentico modo di essere, nella luce, nell’aria, così come sono”.

Le esortazioni di Boudin però non fecero presa. L’uomo, tutto sommato, mi piaceva. Era risoluto, sincero, lo sentivo, ma non sopportavo la sua pittura, e quando mi proponeva di andare a disegnare con lui in aperta campagna trovavo sempre un pretesto per declinare l’invito educatamente. Venne l’estate, ero pressoché libero da impegni, e non avevo più valide ragione da opporre; mi arresi, stanco di quella guerra. E Boudin, con un’inesauribile bontà, intraprese la mia educazione. I miei occhi, alla fine, si aprirono: compresi veramente la natura e contemporaneamente imparai ad amarla».

L’ascendente esercitato da Boudin sulla formazione di Monet è lucidamente espresso in opere come La Plage de Trouville (La spiaggia di Trouville, 1864, olio su tela, 26 x 46 cm. Parigi, Musée d’Orsay), ove la capacità di catturare gli aspetti transitori della realtà naturale si traduce in squisite marine della costa normanna, animate da eleganti figure borghesi con parasole realizzate a macchie indefinite di colore e dagli atteggiamenti mutevoli al pari degli effetti di luce del paesaggio en plein air.

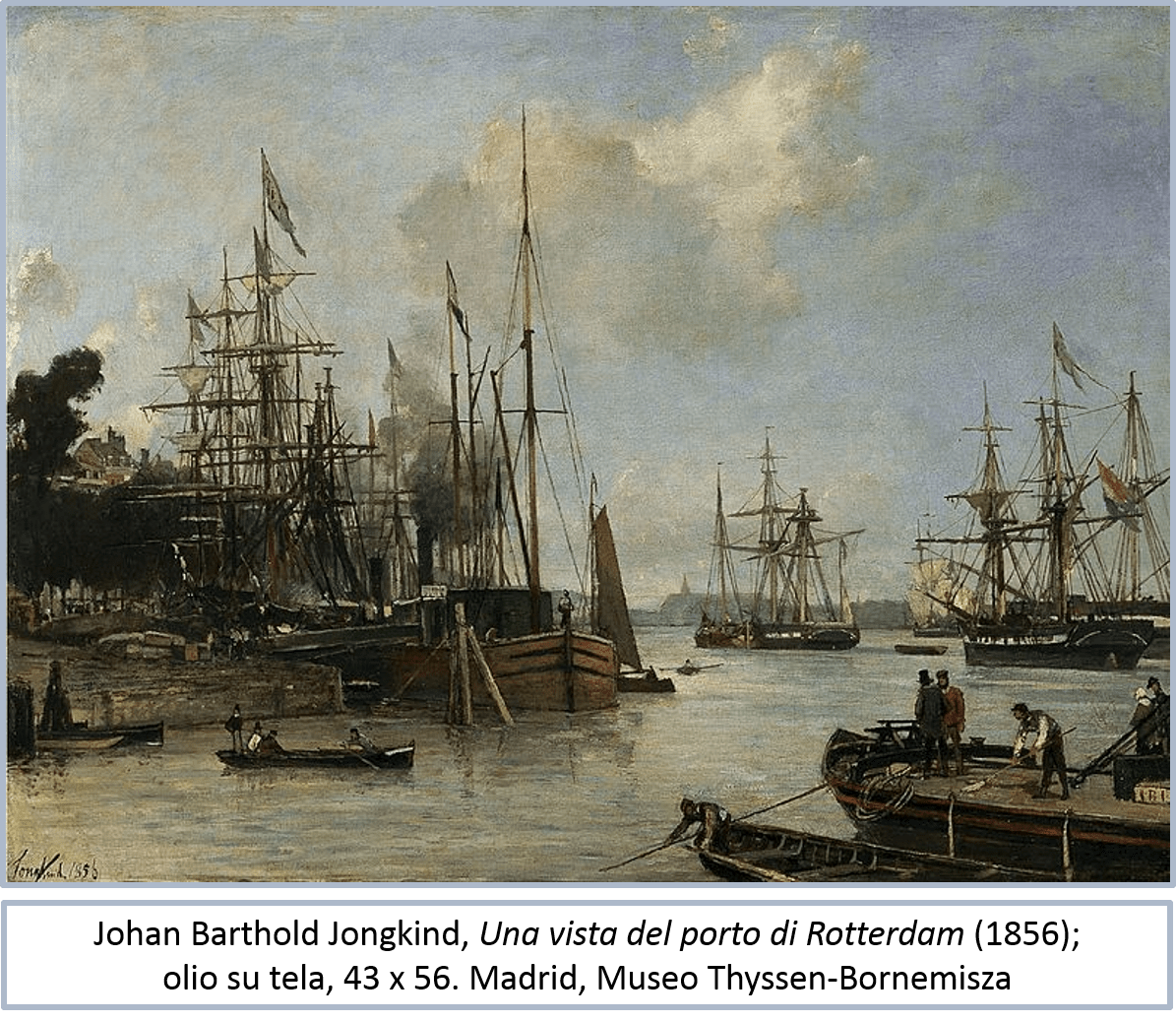

Nel 1862, dopo due anni di servizio militare in Algeria, Monet è rimpatriato per malattia e ritorna a La Havre nella residenza di famiglia. Qui, nell’autunno dello stesso anno l’artista farà la conoscenza di Johan Barthold Jongkind (Lattrop, 3 giugno 1819 – La Côte-Saint-André, 9 febbraio 1891), il maestro olandese la cui visione paesaggistica di matrice fiamminga eserciterà una profonda e riconosciuta influenza sui giovani artisti impressionisti, fra tutti lo stesso Monet, il quale, anni dopo, ricorderà quel felice incontro, lasciandoci un’altra preziosa testimonianza della sua formazione: «La sua pittura era troppo nuova e di una tendenza di gran lunga troppo artistica per essere apprezzata già allora, nel 1862, per quello che si meritava. Non esisteva persona più modesta. Era un uomo semplice, di buon cuore, che storpiava il francese in modo atroce, e molto timido. Quel giorno fu molto loquace. Chiese di vedere i miei schizzi, mi invitò a lavorare con lui. Da allora in poi fu il mio vero maestro ed è a lui che debbo l’educazione finale del mio occhio».

È il 1874 e il 15 maggio si è appena conclusa, con esiti disastrosi, la prima ufficiale mostra del giovane Gruppo di Batignolles (riunitosi il 17 gennaio dello stesso anno nella “Société Anonyme Coopérative d’Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs: “Società Anonima Cooperativa di pittori, scultori, incisori e litografi”), inaugurata il 15 aprile al n. 35 di Boulevard des Capucines presso i locali gentilmente offerti dal fotografo Gaspard-Felìx Tournachon detto Nadar, amico degli artisti.

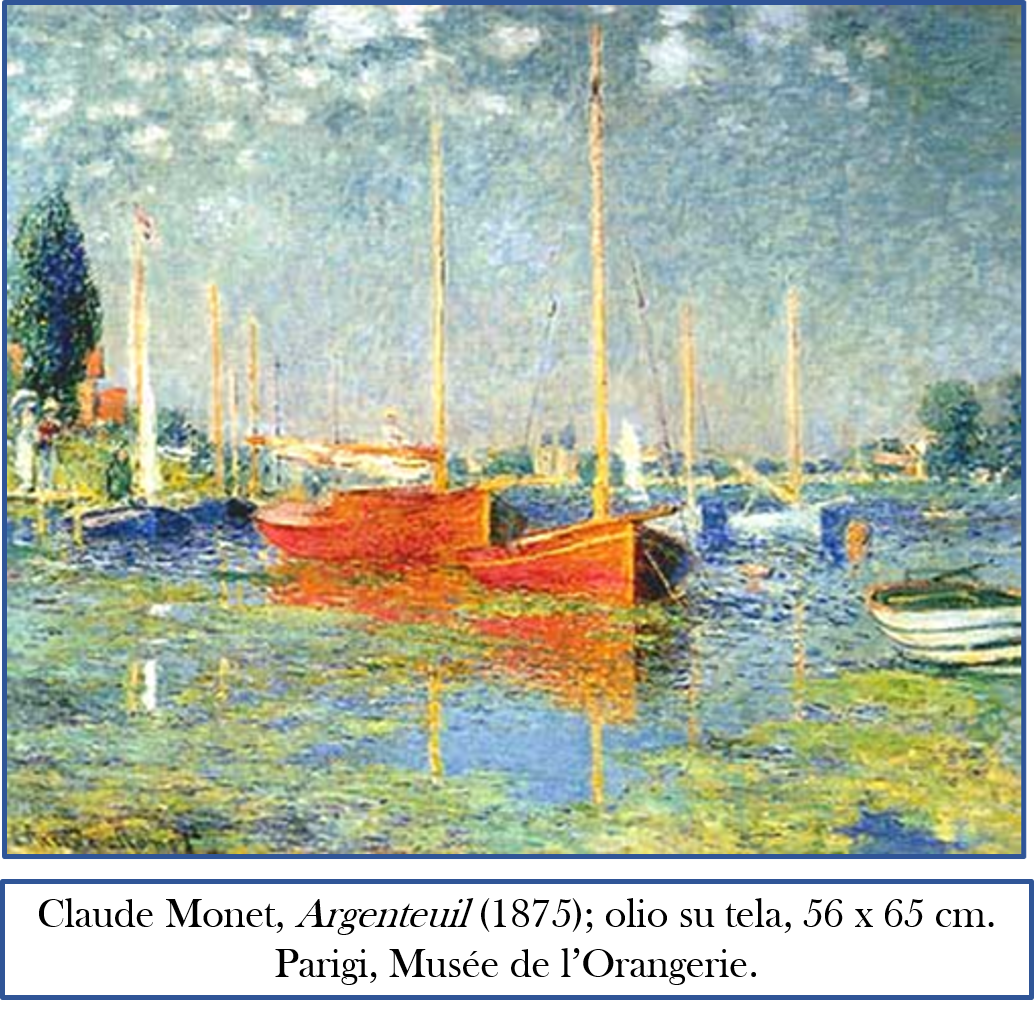

Monet ha 34 anni e in estate decide di trasferirsi con la famiglia ad Argenteuil, comune della Val-d’Oise nella regione dell’Île-de-France, in un alloggio preso in affitto di proprietà di Madame Aubry, ove risiederà fino al febbraio 1878. Qui sarà raggiunto nello stesso anno dagli amici Édouard Manet e Pierre-Auguste Renoir per dar vita a quelle “pitture comuni” di marine en plein air, ossia quegli scambi reciproci di vedute dal punto di vista ravvicinato in cui le pennellate si fanno maggiormente frammentate nella giustapposizione dei colori complementari.

Del resto, il bacino di Argenteuil è ideale per sperimentare le tonalità argentate e le sfumature cangianti della superficie acquatica su cui riflettono le vele delle barche da diporto. L’anno seguente, cioè il 1875, Monet realizza opere dal respiro poeticamente intimo per le quali fa posare, come un tempo, la moglie Camille-Léonie Doncieux accanto al primogenito Jean, nato l’8 agosto 1867. Conosciuta a Parigi nel 1865, la donna sarà la prima modella del pittore, dalla quale avrà anche il secondogenito Michel, nato il 17 marzo del 1878. I due si uniranno in matrimonio con rito civile il 28 luglio 1870 a Parigi e, per soddisfare il desiderio di lei, con rito religioso in extremis soltanto il 31 agosto 1879, appena sei giorni prima della morte della moglie, avvenuta il 5 settembre a Vetheuil a causa di male incurabile. Aveva solo trentadue anni.

“La Promenade” (La passeggiata) prese forma proprio nel 1875 durante una delle piacevoli passeggiate primaverili del pittore con la famiglia lungo i prati nei pressi di Argenteuil e fu tra i soggetti più originali presentati alla seconda mostra parigina degli impressionisti, allestita alla Galleria di Paul Durant-Ruel al n. 11 di rue Le Peletier presso Boulevard Haussmann.

Camille e Jean, in abiti borghesi alla moda, volgono lo sguardo verso l’osservatore e sono fissati sulla tela mediante un taglio prospettico sotto in su, decisamente insolito nelle opere dell’artista, per il quale ne risulta accentuato lo sviluppo longilineo dei loro profili che si stagliano sullo sfondo azzurro dello spazio aperto e percorso da nubi biancastre rese con rapide e larghe pennellate dall’impasto denso. Monet osserva la scena come disteso sul prato o, magari, posto su un pianoro arretrato rispetto a quello su cui agiscono la moglie e il figlio: una folata di vento smuove e rimodella in un moto spiraliforme la lunga gonna a balze in organza e la velina del cappello alla canottiera della donna. Spiegato per tutta la sua ampiezza e simile a una cupola ombrelliforme, il parasole dalle tinte verdastri stretto tra le mani di Camille funge da filtro per le sfumature azzurro-lilla-ocra distribuite a larghe pennellate lungo l’abito della stessa. L’abolizione del tradizionale acromatico nero è dimostrata dalle ombre portate dal corpo di Camille e dal parasole sulla distesa indefinita del prato, e ottenute, piuttosto, giocando sulle tonalità scure dei verdi, cui fanno contrasto le macchie del giallo primario. Completa la scena, il busto di Jean in camicia azzurra dai riflessi solari lungo le spalle, cravattino e cappello di paglia, posto in secondo piano: anch’egli fissa il padre con tutta la disarmante innocenza impressa sulle gote di un bambino di otto anni. La sua statica postura scorciata contrasta con quella più spiccatamente dinamica della madre: stasi e ritmo rappresentano i due poli di questa tranche de vie moderne, ove l’urgenza di cogliere la transitorietà della vita e i suoi infiniti fuggevoli aspetti si traduce, poi, nell’eternità dell’attimo. Come ha giustamente notato Virginia Spate, quello di Monet vuole essere un ritratto familiare dal tono privato, contrariamente alle creazioni in cui ero solito indagare attitudini e inclinazioni della classe borghese parigina della quale egli stesso era parte integrante e attento interprete. Il pittore, dunque, non indugia sui particolare fisionomici delle due figure a lui care, bensì ne rende solo l’idea per mezzo della giustapposizione dei complementari e del loro contrasto simultaneo, nonché dell’assenza del disegno definito, affinché l’indeterminatezza dei tratti somatici sia in perfetta simbiosi con l’inarrestabile divenire della natura.

Il soggetto di paesaggio della donna con parasole elaborato ne “La Promenade” venne replicato undici anni più tardi, nel 1886, in due studi speculari di figura all’aria aperta costituenti un celebre “dittico-remake” conservato all’Orsay e noto come “Saggio di figura all’aria aperta verso destra” (Essai de figure en plein air vers la droite) e “Saggio di figura all’aria aperta verso sinistra” (Essai de figure en plein air vers la gauche), in cui Monet ripropone la medesima scena en plein air dal taglio prospettico sotto in su e lo sviluppo longilineo dei corpi. Camille Monet è scomparsa sette anni prima, ma il ricordo della donna amata rivive ancora nella persona della modella Suzanne Hoschedé, nata nell’aprile 1868, la preferita dal pittore delle tre figlie del mecenate Ernest Hoschedé e della norvegese Alice Raingo-Hoschedé, nuova compagna del pittore dal 1881 e seconda moglie di questi nel luglio 1892, a seguito della morte di Ernst nel marzo dell’anno precedente.

Il 29 aprile 1883 Monet compie l’ennesimo trasloco in quella che sarà, tuttavia, la sua ultima dimora, Giverny: una località, oggi, con poco più di 500 abitanti (ma appena 279 nel 1883), sita nel dipartimento dell’Eure nella regione dell’Alta Normandia, nella confluenza del fiume Epte con la Senna. Sedotto dal giardino della nuova residenza presa in affitto in località Pressoir, il piccolo villaggio diverrà il rifugio dell’artista tanto cercato e finalmente scovato. Addossato alle colline della riva destra della Senna, a cinque chilometri da Vernon, da cui lo separa il fiume. Qui sarà raggiunto l’indomani, il 30 aprile 1883, dalla nuova compagna Alice Hoschedé e figli; qui compirà gli studi della fase matura; qui la “Grande decorazione” del Ciclo delle Ninfee (1899-1925); e sempre qui si spegnerà alle ore 13 di domenica 5 dicembre 1926 all’età di ottantasei anni. Poiché la Senna dista circa un chilometro dalla nuova residenza, Monet decide di comperare una punta della riva, bordata da una scarpata contro le inondazioni alla foce dell’Epte, al fine di farvi costruire un capannone come deposito delle sue imbarcazioni leggere, ormeggiando, invece, le più pesanti, come la barca-atelier, e dando vita, in tal modo, al primo nucleo di quella che verrà chiamata “isola delle Ortiche”. E qui si compì l’accaduto!

Fu Jean-Pierre Hoschedé, fratello di Suzanne, a ricordare nella biografia del patrigno Monet la causa alla base dell’elaborazione del soggetto nel 1886. Di ritorno da un giro di lavoro a bordo di una sua imbarcazione, l’artista scorse Suzanne, allora diciottenne, scalare una collina dell’Île aux Orties in un elegante e leggero abito borghese, la cui sagoma si stagliava sul blu del cielo: «Ma è come Camille ad Argenteuil! Ebbene! Domani torneremo e tu poserai là», esclamò il pittore.

Era dalla fine degli anni Settanta che Monet non affrontava il tema della figura umana che tanto avevano caratterizzato la sua produzione giovanile.

Suzanne come Camille!

Monet non andò poi tanto lontano dalla verità! Le donne furono accomunate dalla triste sorte di spegnersi prematuramente: la giovane Hoschedé sposerà il pittore americano Théodore Butler, ma già deceduta nel 1899 all’età di trentun’anni.

Fu Germaine Hoschedé ad intercedere presso la sorella Suzanne, persuadendola a posare per le estenuanti sedute, protrattesi per ore sotto il sole, a cui la sottomise il maestro fino allo svenimento.

Il critico Mrs. Lilla Cabot-Perry sostiene che Monet avesse denominato le due tele, rispettivamente, Ascensione (Suzanne verso destra) e Assunzione (Suzanne verso sinistra, in cui le forme più mature della modella sembrerebbero quelle di una vergine moderna) e che, tuttavia insoddisfatto della resa pittorica sperata e avvinto da un profondo sconforto, avesse colpito con lo zoccolo uno dei due dipinti, producendo una lacerazione nella parte centrale, seppur nascosta ben presto da una riuscita riparazione. Osservando attentamente i due dipinti si comprende la volontà di Monet di dar forma a una figura anonima priva di particolari riconoscibili e identificabili, spersonalizzando, in tal modo, la modella, anziché restituirne fedelmente i tratti somatici, qui appena abbozzati. Non può definirsi un “ritratto personale” nel senso classico del termine, bensì una “presenza impersonale”: una visione effimera di una sagoma fuggevole all’aria aperta, in linea con i dettami della poetica impressionista.

L’atmosfera che ne deriva è quella di una giornata primaverile animata da leggeri soffi di vento che accarezzano il manto erboso in fiore della collina dell’Île aux Orties e l’aggraziata figura di Suzanne, il cui sviluppo longilineo per mezzo dell’inquadratura sotto in su amplifica la levità del suo profilo, irto contro l’azzurro del cielo alle sue spalle. Come ne “La Promenade” (La passeggiata), il contrasto simultaneo dei colori complementari e l’abolizione del disegno permettono al pittore di distribuire la gamma cromatica mediante pennellate virgolettate al fine di rendere la sensazione di leggerezza e la luminosità diffusa che pervade la scena. Lo scorcio della figura nelle due varianti è modellato dal lungo abito bianco in tessuto leggero, dal foulard azzurro dai riflessi verdastri e dal cappello alla canottiera con nastrino e velina, a cui si accompagnano alcuni accessori come i guanti in stoffa, il fiore rosso all’altezza del ventre e il parasole, questo del tutto simile a quello di Madame Monet.

Nella cornice di una calda luce dorata che avvolge e assorbe ogni cosa e resa maggiormente vibrante dal moto ventoso che agita i volumi plastici e dissolse quelli spaziali, i contorni indefiniti e il sapiente bilanciamento dei colori permettono una totale integrazione tra figura e paesaggio: le nuvole mosse dal vento mutano, inarrestabili, l’immateriale fondale azzurrognolo-madreperlaceo su cui è inscritto il profilo di Suzanne; il foulard, rapito nel suo volo leggiadro senza peso, segue la rotta dei fili d’erba in fiore lanciati nella corale danza; il parasole, con il suo divertito gioco di luci e ombre, proietta tenui riflessi verdastri lungo tutta la figura, l’abito e il foulard.

E come ne “La Promenade”, quel parasole aperto sul capo di Suzanne non svolge la sola funzione protettiva per cui è stato brevettato dalle industrie ottocentesche, bensì ne ricopre un’altra, di maggior prestigio: è l’emblema della modernità, l’attributo identitario della moda del secolo, un’onorificenza da esibire in società e, in questo caso, una guida percettiva. Senza la sua presenza nei dipinti fin qui indagati le figure apparirebbero detronizzate, prive di un accessorio dietro il quale le donne borghesi hanno costruito quell’alone di mistero e di riservatezza dall’indubbio fascino, cantato da poeti e intellettuali come Edmond Duranty, Théodore Duret, Marcel Proust e Émile Zola, nonché da colleghi impressionisti come Manet e Renoir.

Il primo fu autore di “Les Hirondelles” (“Le Rondini”) del 1874 ove il sapore dell’attimo fuggente si sposa armoniosamente con l’eleganza delle due donne impegnate in due attività opposte: la donna in nero, supina sul prato, è intenta nella piacevole lettura di un romanzo del quale tiene delicatamente ferme le pagine con la mano destra coperta dal guanto nero in tinta con l’abito; la donna in abito bianco, invece, siede sul prato rapita dai suoi pensieri volgendo le spalle alla compagna di passeggio (la madre? un’amica?). Un parasole appena dimesso sul manto erboso mostra la sua copertura interna in porpora ed è trattenuto per la sua asta da entrambe le mani della donna, protette anch’esse da guanti di tessuto giallo, in accordo con la bordatura stessa dell’accessorio di costume.

Renoir, invece, realizzò nello stesso 1874 un delizioso olio su tela,custodito oggi a Boston, dal titolo “Femme à l’ombrelle et endant dans la campagne” (“Donna con parasole e bambino nel prato”), il quale rimanda direttamente al tema, allo stile e all’impianto strutturale de “La Promenade”.

L’opera risale alle sedute comuni en plein air che i tre pittori realizzarono durante il soggiorno ispirato ad Argenteuil e i cui aneddoti di quello storico sodalizio artistico saranno narrati più tardi da Monet in persona a Marc Elder.

Appena un anno prima, nel 1873, nella prefazione al catalogo della raccolta Durand-Ruel, il poeta Armand Silvestre affermò i valori destinati a sancire la fortuna del nuovo stile:

«La prima impressione che dà questa pittura è una carezza per l’occhio: è una pittura soprattutto armoniosa. […] Ciò che promette di affrettare il successo di questi artisti nuovi è il timbro singolarmente ridente della loro pittura. Bagnata da una luce bionda, essa è tutta gioia, chiarezza, festa primaverile…».

Nei due Studi di figura all’aria aperta di Monet l’inclinazione del suo manico traccia una diagonale che guida il nostro sguardo verso il volto rarefatto di Suzanne, punto focale della composizione, segnando l’incedere del passo sul paesaggio circostante. Anche in questo caso, l’abolizione del neutro nero permette al pittore di proiettare le ombre portate ricorrendo a una scala cromatica di tinte terrose verde oliva-bruno-ora dall’impasto denso, correlate da linguette arancio-violetto date a tratti rapidi.

Le sperimentazioni messe a punto in questi due “studi di figura” si traducono in una sequenza temporale governata dalla mobilità degli effetti luministici che Monet porterà alle estreme conseguenze nelle riproduzioni seriali degli anni Novanta e inizi del Novecento. I due dipinti furono esposti per la prima volta al pubblico alla Galleria Paul Durand-Ruel nel 1891 con il titolo, voluto dallo stesso Monet, di “Essai de figure en plein air” (Saggi di figura all’aperto), ma non vennero mai messi in vendita per volere dello stesso pittore e, si crede, di Alice Hoschedé, la quale, dopo la morte prematura di Suzanne nel 1899, vedrà in essi l’indelebile e sincero ritratto della figlia. Quanto detto è documentato da una foto del primo atelier nella residenza di Giverny scattata nel 1905-06, in cui il “dittico” compare ricomposto sulla parete dietro due vasi di fiori bianchi, forse i clematis del giardino curato personalmente dall’artista.

A seguito della morte di Monet nel dicembre 1926, le due tele “speculari” passarono in eredità al secondogenito Michel, il quale, a sua volta, le donerà l’anno successivo al Musée du Louvre ed esposte nelle Galleria della Pallacorda, prima di giungere nel 1986 alla sede definitiva dell’Orsay e divenire, quindi, due icone di fine Ottocento della pittura moderna di paesaggio.

In una lettera del 13 agosto 1887 all’amico Théodore Duret, Monet confessa:

«Lavoro come non mai, e a delle prove nuove, delle figure en plein air come le intendo, fatte come paesaggi. È un vecchio sogno che mi tormenta di continuo e che vorrei una volta realizzare; ma è cosa difficile!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA