UN CAPOLAVORO DA RISCOPRIRE:

“ELEZIONE DI SAN MATTIA ALL’APOSTOLATO”

DI PIETRO NOVELLI, IL MONREALESE

di Filippo Musumeci

– Autore: Giovan Pietro Novelli, il Monrealese

(Monreale, Palermo, 2 marzo 1603 – Palermo, 27 agosto 1647)

– Opera: “Elezione di San Mattia all’apostolato”

– Anno:1640-42 ca.

– Tecnica: olio su tela, 390 x 288 cm.

– Committente: Nicolò Placido Branciforte e Lanza, conte di Raccuia e principe delle terre di Leonforte (Enna).

– Ubicazione originaria e attuale: Leonforte (Enna), Chiesa dei PP. Cappuccini, altare maggiore.

Perché un altro articolo (il quinto) sul Monrealese? A che pro?

Quale la necessità di investigarne ancora la figura? Ma soprattutto, perché continuare a “scornarsi”, insistendo sulle gesta di un uomo – caposcuola della pittura barocca siciliana nonché massimo artista dell’isola dopo l’eternamente attuale Antonello da Messina – le cui opere (custodite nei maggiori poli museali americani ed europei) furono celebrare per estro e qualità dai mecenati a lui contemporanei e dalla critica ottocentesca -novecentesca, ma il cui contributo offerto all’arte risulta oggi (con buona pace dei sensi) palesemente obliato dalla storiografia postmoderna? Insomma, amico mio, perché perseverare in questo gioco diabolicamente perverso, farsi del male e apparire banalmente ridicolo agli occhi dei lettori? Tentare l’impresa titanica della riesumazione forzata di un artista ignoto ai più credi possa giovare alla nobile (questa sì!) causa sposata?

Ma il perché è davvero a portata di mano, credimi! Non vedi? Il fine non risiede qui giammai in un atto di persuasione su di un artista piuttosto che su di un altro, né tantomeno elargire proclami ideologici votati a un discutibile e sterile residuo campanilistico, il cui vincolo, tra l’altro, avrebbe il sapore amaro di un imperdonabilmente limite tematico. Bensì si è mossi, in tutta sincerità, per l’esclusivo e disinteressato piacere di presentare, a coloro che ne sentiranno curiosità, l’opera di un artista “puro”, per destino nefasto, omesso dai manuali di Storia dell’Arte come dalla saggistica.

Bontà sua, il pittore siciliano godette in passato di particolari attenzioni da parte di chi acume possedette così abilmente, scorgendo nei volumi e nei timbri cromatici di questo maestro del Seicento il linguaggio di una sintesi perfetta tra classicismo idealizzante carraccesco di tradizione plastica e realismo caravaggesco, riberesco e vandyckiano di innovazione luministica: Gioacchino Di Marzo, Roberto Longhi, Guido Di Stefano, Giulio Carlo Argan, Maurizio Calvesi, Claudio Strinati, Rossella Vodret, Vincenzo Scuderi, Vincenzo Abbate, Angela Mazzè, Giulia Davì, Maria Pia Demma, Dante Bernini e Maria Grazia Paolini (questi ultimi due vale la pena ricordare anche per aver curato nel 1967, con la preziosa collaborazione di Cesare Brandi, l’unica antologica su Filippo Paladini a Palazzo dei Normanni di Palermo) sono appena i più noti fra gli storici dell’arte impegnati nell’indagine scientifica delle componenti formali e stilistiche del Monrealese, chiarendo, come afferma Calvesi che: «Se dal Rubens stesso e da Annibale Carracci egli accoglie talvolta il suggerimento di una larga plasticità nello squadro dei corpi e di una robusta articolazione compositiva, e se dal Caravaggio e dal Ribera è indotto a un pronunciato realismo, il modello più congeniale alle sue educate e composte cadenze resta Van Dyck, particolarmente la pala palermitana dell’Oratorio del Rosario di San Domenico. Di lì sembra provenire il suo ideale di “maestria”, di sapienza come misura, nell’accorto dosaggio dei movimenti, che debbono animare la scena senza però turbare l’equilibrio, nella miscela delicata delle luci e delle ombre che non debbono creare forti contrasti, ma avvolgere atmosfericamente lo spazio e suggerire il devoto concerto dei sentimenti».

Nel quarto volume del “Dizionario della pittura e dei pittori” edito nel 1994 da Einaudi, a cura di Enrico Castelnuovo, Michel Laclotte, Jean Pierre Cuzin e Bruno Toscano, alla voce Pietro Novelli si legge: «Il suo linguaggio – una delle più alte espressioni di tutto il Seicento meridionale – può dirsi maturo quando Novelli giunge a Napoli, probabilmente tra il 1631 e il 1632 (periodo nel quale risulta assente da Palermo). Qui egli incise profondamente nella pittura locale e influì sullo stesso Ribera, cui pure si accostò in alcune opere di quel periodo».

E proseguendo nella lettura del testo si giunge quasi casualmente a quel passo illuminante, quasi l’incipit per il “capolavoro da riscoprire” che ci si è proposti di porre alla gentile attenzione del lettore: «le numerose tele per le chiese degli ordini religiosi, tra le quali la stupenda “Elezione di San Mattia ad Apostolo” (Leonforte, Cappuccini), sono abilissime esemplificazioni di questa sua non comune capacità di fondere le molteplici suggestioni – da Artemisia Gentileschi a Stanzione, da Vaccaro a Ribera, dai francesi ai fiamminghi – in una forte ed originale espressione pittorica ,il cui più evidente connotato può individuarsi in quell’intonazione nobile ed aulica che fa del Novelli in qualche modo l’equivalente meridionale del Gentileschi».

Esplicitati, dunque, i termini della cifra stilistica del pittore siciliano risulteranno, forse, più chiare le motivazioni alla base di questo scritto: assolvere il Monrealese, e una buona volta per tutte, dall’astorica (dunque infondata) accusa di “provincialismo” attraverso la lettura di un’opera poco noto per via della sua ubicazione geografica alquanto periferica rispetto al centro pulsante della cultura insulare del XVII secolo, Palermo, ma ciononostante pur sempre degna di attenzioni per essere, qual è, fra le creazioni più alte e mature del pittore siciliano.

Fu lo storico Gioacchino Di Marzo a restituire nel 1856 la paternità del dipinto al Novelli, segnalando come presso il «convento dei PP. Minori Cappuccini […] nell’altare maggiore» fosse ospitato «il magnifico quadro rappresentante l’elezione di San Mattia all’apostolato, opera stupenda del Monrealese».

La grande tela fu commissionata tra il 1640-42 dal principe Nicolò Placido Branciforte e Lanza, conte di Raccuia, per l’altare maggiore della Chiesa dei PP. Cappuccini di Leonforte, nell’ennese, edificata per volere dello stesso principe come mausoleo di famiglia.

Il soggetto religioso richiesto dal committente è la sacra rappresentazione evangelica contenuta nel cap. 1 degli Atti degli apostoli attribuiti a San Luca (autore anche di uno dei quattro Vangeli), relativa all’elezione di San Mattia come “nuovo dodicesimo” apostolo a seguito del suicidio di Giuda Iscariota nel Campo “Akeldamà” (in ebraico), tradotto come “Campo del sangue”:

<<In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle persone radunate era di circa centoventi – e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato “Akeldamà”, cioè “Campo del sangue”. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi:

“La sua dimora diventi deserta

e nessuno vi abiti,

e il suo incarico lo prenda un altro”.

Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato “Giusto”, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli>>. (Atti degli Apostoli, 1, 15 – 26)

Bisogna premettere, a titolo di cronaca, che il campo chiamato in ebraico “Akeldamà”, ovvero il “Campo del sangue”, sarebbe il medesimo citato da San Matteo nel cap. 1 del suo Vangelo e meglio noto come il “Campo del vasaio”:

<<Allora Giuda – colui che lo tradì -, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu!». Egli allora, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il “Campo del vasaio” per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato “Campo di sangue” fino al giorno d’oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «E presero trenta monete d’argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli d’Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore»>>. (Vangelo secondo Matteo, 1, 3 – 10)

Per quanto concerne, piuttosto, il significato profondo rivestito dall’episodio neotestamentario riportato negli Atti degli apostoli, l’elezione di San Mattia, quale nuovo apostolo eletto, dev’essere interpretata come la “chiamata” cristiana del credente a testimone del Magistero salvifico del Cristo Salvatore, dunque, simbolo di vita eterna e Redenzione. La stessa origine etimologica del nome “Mattia” esemplifica il concetto stesso di “elezione”, cioè di “scelta”, poiché esso non è altro che l’abbreviazione dell’ebraico “Mattithiah”, tradotto come “dono di Jahvè”, vale a dire “dono di Dio”, inteso, più specificatamente, come “dono dell’Uomo-Dio”, o meglio “scelto dal Dio cristiano Uno e Trino” come “martire” (dal latino “martyry̆ris”, “testimone”), la cui festività ricorre secondo il calendario romano il 14 maggio, giorno votivo che ne ricorda il martirio subito. La tradizione vuole che fu condannato dai giudei per la sua fede alla pena della lapidazione prima di essere decapitato per mezzo dell’alabarda, poi divenutone il suo attributo iconografico. Oggi le spoglie mortali del santo sono venerate a Padova e custodite all’interno di un’ara marmorea posta nel braccio destro del transetto della Basilica di Santa Giustina, dirimpetto all’altra ara marmorea contenente quelle dell’evangelista San Luca.

L’impianto scenografico dell’opera è strutturato su due registri ideali occupati dai volumi fortemente rilevati delle figure: quello superiore ospita la SS. Trinità trionfante, manifestatasi in Dio Padre, Gesù Cristo e Spirito Santo (quest’ultimo materializzatosi nella colomba bianca con ali spiegate); quello inferiore, invece, gli apostoli, la Vergine, due delle tre pie donne (Maria di Magdala, detta Maddalena e Maria di Cleofa, oppure di Salomè) e lo stesso Monrealese (l’unico dei non direttamente partecipe all’azione), autoritrattosi, come in altre occasioni, come testimone oculare della volontà trinitaria. Non insolita nell’opera del pittore, invece, la figura orante di anziano all’estrema destra, il cui modello si presenta come l’alter ego dell’altra figura senile, posta anch’essa all’estrema destra, nel “San Benedetto distribuisce la «Regula» sotto forma di pane agli ordini cavallereschi e religiosi” (1634-35), di cui si è discusso QUI. In entrambi i casi è facile identificare i tratti somatici del padre del Monrealese, il pittore manierista Antonio Pietro Novelli.

Più dettagliatamente, sul registro superiore il Padre e il Figlio “globocratori” (“creatori del mondo”) con la colomba bianca dello Spirito Santo appaiono alla comunità apostolica di Gerusalemme siedono sospesi sulle nubi dell’Empireo tra le schiere di cherubini (esseri angelici a due ali mostranti solo il volto) e putti alati di memoria classica. Dio Padre poggia la mano destra sul globo, mentre con la sinistra manifesta la sua volontà sull’ispirazione divina del Figlio, il quale infonde lo Spirito Santo, sotto forma di colomba bianca con ali spiegate, sull’apostolo Mattia, a sua volta, perfettamente in asse con il braccio e il “gesto parlante” della mano destra di Cristo.

Ma non è tutto! Il Monrealese dimostra proprio nella gestualità armoniosa del gruppo trinitario di possedere un’erudita educazione sull’esegèsi cristologica. Infatti, i gesti calibrati e accordati dell’Eterno e di Cristo sono portatori di un messaggio dogmatico efficacemente più profondo e in linea con la tradizione escatologica della Chiesa paleocristiana. Essi rappresentano lo Spirito Santo che procede dalla volontà del Padre a quella del Figlio e da questi è donato a San Mattia come testimone della nuova fede. Si tratta, in definitiva, di una trasposizione figurativa del passo del «Credo Apostolico» di rito latino-romano: “Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti”.

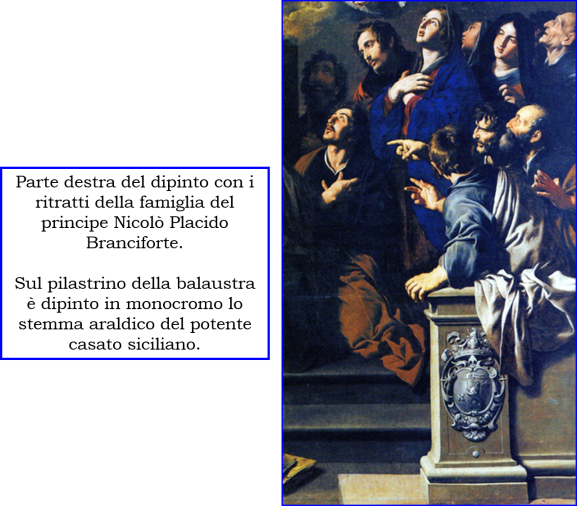

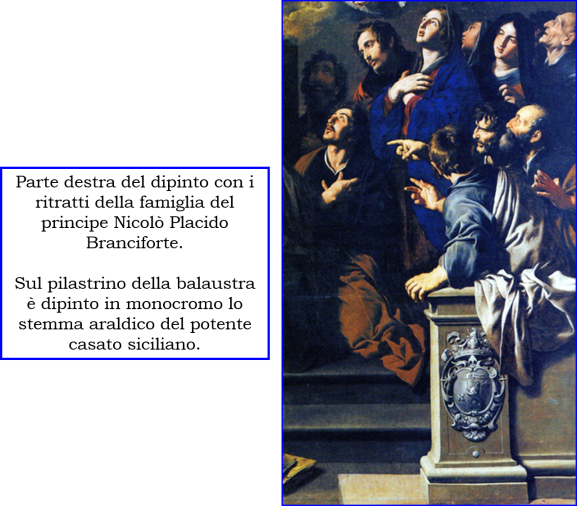

Sul registro inferiore, invece, il gruppo di astanti – la comunità apostolica radunata a Gerusalemme per eleggere il nuovo apostolo è presieduta da San Pietro, vicario di Cristo (l’uomo calvo e scalzo posto di spalle e genuflesso all’estrema sinistra) – occupa uno spazio architettonicamente concreto, immaginato come un’area presbiteriale di cui si distinguono le strutture marmoree, come le gradinate su cui siedono sopra uno scanno Mattia (a sinistra) e Barsabba, “il Giusto” (a destra), la parete sinistra di ordine corinzio munito di plinto e la balaustra sul fronte del cui pilastrino è il rilievo scultoreo monocromo con lo stemma araldico del principe Branciforte e Lanza, committente del dipinto. Vincenzo Scuderi ha avanzato, seppur con qualche reticenza, un’interpretazione alternativa alla struttura architettonica del fondale, vedendo in essa gli esterni del castello della famiglia (ipotesi debole, a nostro modesto dire) sito un tempo nel feudo di Leonforte.

L’abilità compositiva del Novelli è qui evidenziata nell’aver saputo dosare magistralmente la distruzione delle figure nello spazio scenico, conciliando realtà sacra e profana, ossia un episodio neotestamentario apostolico paleocristiano – la sostituzione dell’Iscariota con il nuovo apostolo Mattia – dal tono popolare con uno socio-apologetico seicentesco di carattere gerarchico e aristocratico. Quest’ultimo, in particolar modo, si presenta come esaltazione celebrativa della numerosa famiglia Branciforte, la quale, composta da 4 figli e 5 figlie (di cui 3 suore), fu chiamata a posare dal Novelli per le figure sacre del registro inferiore, dando vita, in tal modo, a una superba galleria di ritratti nella quale il pittore eccelse con risultati verosimilmente di assoluta fedeltà.

Apparentemente caotica nel suo groviglio di sentimenti variegati, a guardar bene la scena è organizzata per mezzo di un rigidissimo schema compositivo geometrico costituito da linee-forza, magistralmente enfatizzate dal commovente moto fisico dei personaggi, i cui sguardi (fatta eccezione per il pittore) sono catalizzati verso il vertice del triangolo interno, fissato nell’indice della mano sinistra di Cristo, Salvator mundi.

Secondo gli studi condotti nel 1989 e 1990, è presumibile che la scelta tematica dell’«elezione-successione» nella comunità apostolica di Gerusalemme, secondo quanto riportato dagli Atti degli apostoli di San Luca, sia stata voluta dal committente come allusione all’«elezione socio-politica» della potente famiglia siciliana, significativamente impegnata sull’isola nel corso della prima metà del XVII secolo sul fronte amministrativo-giurisdizionale. Quest’allusione di stampo prettamente politico ne incorpora un’altra, ossia quella relativa alla «successione legittima per diritto ereditario», intesa come continuità perpetua dell’identità sociale della nobile famiglia nella persona di Giuseppe, primogenito del principe Nicolò Placido, a cui il padre passerà per volontà testamentaria un: «anello di zaffiro con l’arme Branciforte».

Come ricorda ancora Angela Mazzè, l’impaginazione iconografica della scena si conclude con due immagini eloquenti: «il piede nudo dell’apostolo (ulteriore evocazione caravaggesca), privilegio riservato ai santi nell’iconografia cristiana. Il libro che campeggia al centro della tessera inferiore, al centro, è aperto: il messaggio è già stato recepito dagli apostoli Cristo».

Nonostante la scarsità di fonti documentaristiche in possesso, l’opera appartiene indubbiamente al periodo post-Monreale, poiché, come suggerito da Guido Di Marzo, essa è ascrivibile alla fase produttiva del Novelli di «compiuta accademia eclettica, carraccesca e caravaggesca al tempo stesso».

Dimensione divina e umana, dunque, spirituale e corporale, eterna e mortale sono armonizzate dal Novelli in un affresco corale di suggestiva partecipazione emotiva e, come afferma Angela Mazzè, «dai moduli diversificati»: libera rielaborazione formale desunta da celebri opere studiate durante il soggiorno romano del 1631-32, come la “Trasfigurazione” di Raffaello (1518-20), l’“Assunta” di Annibale Carracci (1600-01) e la “Vocazione di San Matteo” del Caravaggio (1599-1600), a cui andrebbero aggiunti, ovviamente, anche i modelli michelangioleschi della Sistina, specie del “Giudizio Universale”, e altre ammirate fra Napoli e Palermo, come la “Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina da Siena e i Santi Vincenzo Ferreri, Oliva, Ninfa, Agata, Cristina e Rosalia” di Anthony Van Dyck (1628).

A proposito della tela del Novelli, nel suo “The italian followers of Caravaggio” (“I seguaci italiani di Caravaggio”) del 1967 lo storico dell’arte statunitense Alfred Moir parlò di capolavoro «simultaneusly realistic, visionary and decorative» (“simultaneamente realistico, visionario e decorativo”), volendo indicare con ciò le qualità pittoriche dipanate dal pittore nella complessa illustrazione figurativa del soggetto.

Unanime il pensiero di Vincenzo Scuderi, il quale scrisse nel 1990: «Intensità o, almeno, volontà di fede e di verità naturali al tempo stesso – ritrattistiche, sociali, luministiche, ecc. – non meno intese si fondono, ad evidentiam, in quel capolavoro che è l’Elezione di San Mattia di Leonforte».

Più complessa la regia dell’impianto luministico sapientemente orchestrato, a cui è affidata l’articolazione plastica dei volumi nella loro traduzione anatomica di volti psicologicamente indagati e corpi ritmicamente animati da panneggi chiaroscurati; di profili architettonici illusoriamente rilevate e una spazialità razionalmente restituita al suo valore metrico. È la luce, in definitiva, nella sua matrice cromatica «bianco-oro», l’elemento unificatore tra i due registri superiore e inferiore della composizione, definita dallo Scuderi: «bipolare». E allora si comprende in modo più approfondito come quanto già affermato dal sottoscritto per l’Assunta la scorsa estate valga anche per il San Mattia: «sono questi lampi cromatici chiaroscurati a distaccare le figure dal tetro fondo nebuloso permettendo di emergere con tutta la forza della loro vigorosa massa».

Si è già fatto cenno ai rapporti esistenti tra la tela di Leonforte e la stupenda “San Benedetto distribuisce la «Regula» sotto forma di pane agli ordini cavallereschi e religiosi” (1634-35) circa il modello della figura senile, i cui tratti somatici sono stati identificati con quelli del padre del Monrealese, il pittore manierista Antonio Pietro Novelli.

Ebbene, rapporti più esplicitamente diretti è possibile riconoscere tra la tela di Leonforte stessa e quell’altro capolavoro che è l’Assunta dei Cappuccini di Ragusa Ibla (di cui si è discusso la scorsa estate QUI), realizzato nel 1643, ovvero l’anno seguente del dipinto oggetto di studio di questo scritto. Le due opere sono complementari per:

1) la scelta dello schema compositivo geometrico e strutturale;

2) la disposizione spaziale dei personaggi, il ritmo della loro concitata gestualità e la coralità sacrale dell’insieme;

3) le figure speculari (San Pietro inginocchiato e l’autoritratto del pittore);

4) l’introspezione psicologica abilmente indagata;

5) l’impianto luministico affidato al sapiente contrasto chiaroscurale di scuola seicentesca, il quale definisce i profili plastici modellati dalla sorgente di luce diretta obliquamente da destra (la sinistra di chi guarda) verso sinistra (la destra di chi guarda).

In entrambe, per concludere, è lucidamente tracciato il percorso della maturità raggiunto dal pittore siciliano e per il quale Guido Di Marzo parlò, come scritto in precedenza, di «solipsismo malinconico», il quale è frutto di quell’umanità austera e malinconica di cui è pervasa l’anima siciliana fin dalle sue remote origini. «E questa umanità si esprime in forme salde, che la fluida atmosfera umbratile vela e disvela e la sobria veste cromatica individua e ferma».

Quest’artista «Senza veri precedenti e senza veri seguaci è dunque il Novelli […]. Anni or sono cerco di carpirne l’ignoto magnetismo esercitato sulla mia persona, senza, tuttavia, risalire a un’efficace chiave risolutiva: la tendenza realistica, il cromatismo, l’eleganza compositiva? Oppure semplicemente quell’atmosfera profondamente sensibile delle sue creature o meglio, come ricorda Giulio Carlo Argan, «quel galateo appassionato e commosso»? Forse, ma è solo un pensiero labile, un inconfessato “sguardo da lontano”, quindi, malinconico?

O chissà, magari i momenti in cui sento più vicina la sua arte sono quelli di stati d’animo malinconicamente più estesi rispetto ad altri più convenzionalmente estroversi? Ma qualsiasi causa essa sia poco importa, a mio dire! Perché è il felice incontro emotivo scaturito da questa con tutto il suo retaggio di malinconica bellezza a scandire quegli spasmi di acuto piacere capaci di agitare dal profondo pulsioni inconsce.

E lui è sempre lì, in Sicilia, insiste il Di Marzo, perché: «Fedele al suo tempo e a sé stesso, Pietro Novelli può dunque trovar posto tra gli artisti migliori del secolo, anche se la sua azione, per ragioni intrinseche ed estrinseche, per la sua natura ricettiva e per la sua localizzazione geografica, fu limitata nello spazio e nel tempo. Spazio e tempo che la vita di molte sue creature pittoriche supera nell’universalità ed eternità dell’arte».

Questa sua localizzazione geografica penalizzò il pittore in gran misura e spinse la critica più sprovveduta ad azzardare un facile“provinciasmo”, stroncato, “Deo gratias”, da chi sprovveduto non fu mai e parlò, al più, di isolamento insulare. Lo capì il conte Carlo Gastone Rezzonico durante un viaggio sull’isola nel 1793 quando scrisse: «il Monrealese, pittore che dallo Spagnoletto e da Wandeick [Van Dyck] trasse uno stile misto, e fatto suo proprio per modi sì egregi, che merita distintissimo luogo fra gli artefici italiani, e fuori si Sicilia non è conosciuto».

Si potrebbe disquisire sui modi ed esiti della sua formazione con un raffronto delle fonti storiografiche. E credo che questo potrebbe essere il materiale per un altro, chissà, ennesimo omaggio al pittore. Ma la speranza è che quanto lasciatoci dal pittore venga approfondito da una mente sottile di mia conoscenza,diligentemente attenta agli sviluppi dell’arte barocca nell’Italia meridionale. Al momento, però, il Monrealese attende ancora una volta di essere riassaporato con lo sguardo da “vicino”, seppur effimero, per poi, com’è giusto che sia, tornare a essere “lontano” e solo di tanto in tanto malinconico…mai troppo in fondo, ma solo quanto basta affinché sia ancora una volta “poesia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bibliografia

- Guido Di Stefano, “Pietro Novelli, il Monrealese”, a cura di Angela Mazzè e prefazione di Giulio Carlo Argan, 1989, Palermo, Flaccovio Editore.

- Vincenzo Scuderi, “Novelli”, in Kalòs, maestri siciliani, 1990, Palermo.

- A.V.V., “Pietro Novelli e il suo ambiente”, catalogo della mostra con prefazione di Maurizio Calvesi (Palermo, Albergo dei poveri, 10 giugno – 30 ottobre 1990), Palermo, Flaccovio Editore.