GUCCIONE – IUDICE, TRA DESIDERIUM ET DILIGENTIA

GIOVANNI IUDICE. “DENTRO IL MARE”

(PARTE SECONDA)

di Filippo Musumeci

Antico, sono ubriacato dalla voce

ch’esce dalle tue bocche quando si schiudono

come verdi campane e si ributtano

indietro e si disciolgono.

La casa delle mie estati lontane,

t’era accanto, lo sai,

là nel paese dove il sole cuoce

e annuvolano l’aria le zanzare.

Come allora oggi la tua presenza impietro,

mare, ma non più degno

mi credo del solenne ammonimento

del tuo respiro. Tu m’hai detto primo

che il piccino fermento

del mio cuore non era che un momento

del tuo; che mi era in fondo

la tua legge rischiosa: esser vasto e diverso

e svuotarsi così d’ogni lordura

come tu fai che sbatti sulle sponde

tra sugheri alghe asterie

le inutili macerie del tuo abisso.

(Eugenio Montale – Mediterraneo, in Ossi di seppia, 1924)

Nella prima parte di questo viaggio nelle marine dei due maestri siciliani, si è evidenziato quanto anche Iudice, al pari di Guccione, sia pioniere di una nuova visibilità; l’uomo che mi fregia di esserne sinceramente amico, l’artista che non fa “gruppo” perché la solitudine gli è necessaria come urgenza di verità, il maestro divenuto presto adulto e “dentro il mare”. Distanza e vicinanza, esterno e interno, impalpabile e tattile si equivalgono e completano come cielo e mare, giustapposti appena da quella sottile linea orizzontale che non ne segna affatto la fine, bensì solo il punto di partenza.

Nulla di più cerebralmente lontano dalle marine Guccione quelle del più giovane maestro Iudice, perché alle prime queste sono opposte, giammai contrarie: la chiara traduzione e restituzione più autentica di un mare non solo respirato e indagato, come quello di Guccione, bensì ‘vissuto’, spiato, assaporato avidamente come necessità suprema dell’io, con impetuosa e vorace brama.

Inebriarsi del venerabile suono aperto delle onde rotte sulla battigia, in quel lembo di costa ove finisce il borgo natio e ove nasce quell’infinito azzurro, inviolabile sepolcro di umili vite di cui essere un vibrante frammento, un versatile riflesso, come carne tremula perché mossa da un pulsante nucleo.

In una delle nostre piacevoli conversazioni, il pittore confessava: «Il mio lavoro non parla di marine, ma dell’uomo in tutti quegli aspetti che interferiscono». Non sono riduttivamente vedute marine, s’intenda, bensì tranche de vie, scene di genere in calda stagione, abitate, animate, modellate da plastici corpi vestiti di sole, la cui concreta e vociante presenza riscrive la spazialità ove sono ubicati in coordinate metriche credibili: evasione dall’infinito (più felice, seppur alieno), per il finito (più crudo, seppur più schietto).

In una delle nostre piacevoli conversazioni, il pittore confessava: «Il mio lavoro non parla di marine, ma dell’uomo in tutti quegli aspetti che interferiscono». Non sono riduttivamente vedute marine, s’intenda, bensì tranche de vie, scene di genere in calda stagione, abitate, animate, modellate da plastici corpi vestiti di sole, la cui concreta e vociante presenza riscrive la spazialità ove sono ubicati in coordinate metriche credibili: evasione dall’infinito (più felice, seppur alieno), per il finito (più crudo, seppur più schietto).

Iudice non fugge il contemporaneo; vi s’immerge pienamente per viverlo e dar soffio alla forma, che del suo contenuto possiede pari dignità; non rifugge l’effimero in quanto contingente, bensì ne fissa i contorni e, per sempre, ne definisce i limiti. Quella presenza, negata e privata dal maestro di Scicli, diviene la cifra figurativa dell’indagine lenticolare del maestro gelese. Perché Gela, a guardarla bene, non è Sampieri, né, tanto meno, Donnalucata: troppo diversi per conformazione urbanistica, troppo lontani per retaggio sociale. Non è la medesima striscia insulare in cui sono adagiati, giù, sull’estremo dorso sud-est dirimpetto al continente nero, a uniformare i tre nuclei urbani in una fonte sola: Sampieri e Donnalucata dormono ancora romantici, in una sospensione spazio-temporale, il loro idillio bucolico teso tra cielo e terra, nonostante il tentativo destabilizzante della mano dell’uomo, là, oltre quei muri a secco, discreti testimoni di un racconto ancestrale.

Gela, piuttosto, è stretta dalla morsa febbrile della sua attività produttiva, ove, tra navi cargo e ciminiere fumanti, le tracce di quella gloriosa eredità ellenica stentano a imporsi, nonostante tutto, sulla collettività. Ed è qui, allora, che quell’affaccio sul Mediterraneo, su quell’immensa mobile distesa azzurra che ivi trova sponda, non è che il rovescio della medaglia, ciò che fu e che è, quella più autentica perché al mare ritorna come da questi nacque. Non una fuga, si è detto, bensì una pausa, breve, perché transitoria: un lasciarsi alle spalle l’ordinario divenire senza illusione alcuna, consapevoli, al più, di un riposo sabatico, per virtù concesse o dovute, purché sia!

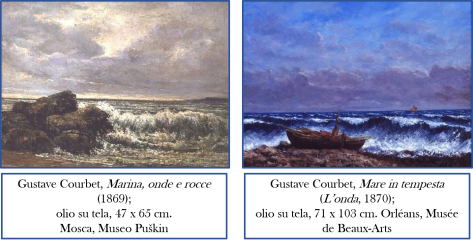

Se Guccione sta a Friedrich, come a Cézanne, Monet, Munch, Hopper e Bacon, Iudice, piuttosto, sta a Velazquez, Goya, Courbet, come a Loperz Garcìa, Gianfranco Ferroni e Guttuso – vi ho sempre visto un richiamo indiretto, quasi inconscio, anche a Gericault, Monet, Seurat e Schiele – con una non trascurabile predilezione per il cinema neorealista felliniano e pasoliniano. La cornice, non è un caso, scompare e perde cesura, il formato si espande oltre i limiti stessi consentiti, invade lo spazio sensibile ed è qui! Si è nel quadro e questi s’innesta nello sguardo: non più sterile osservatore, non più esterno all’azione.

Iperrealismo, si direbbe, ma solo per comodità terminologica, quando questi in Iudice è, per sua stessa ammissione, sintesi del veduto, essenza del vissuto, ricomposizione dell’accaduto. Gli occhi registrano il dato oggettivo, la mente lo ridefinisce nella posa e nei gesti più consoni a crederlo ‘vero’, dunque, “vivo”. Iperrealismo, si direbbe, ma di superficie, quando, in sostanza, c’è di più! C’è l’anima, anche qui!

Dalla terrazza di Iudice non si vede il mare e i muri a secco sono un pallido ricordo; non lo si ode neppure il mare, a dire il vero! I figli del “kaos” l’hanno soffocato per trenta denari, sabotando abilmente i decibel in nome di un’omologata era digitale. Lo si avverte, però, il mare! Lì, in prospettica distanza, e in dinamica danza lo si comprende per quel che è, come atto di fede, per il sale che porta in grembo; e al suo cospetto si è ogni qualvolta esseri rigenerati, nuovi.

Come dichiara Elena Pontiggia: «Iudice racconta una realtà dimessa e, tutto sommato, dolorosa. Una realtà senza maschere e senza illusioni» (“Giovanni Iudice. Il senso del disegno”).

Come dichiara Elena Pontiggia: «Iudice racconta una realtà dimessa e, tutto sommato, dolorosa. Una realtà senza maschere e senza illusioni» (“Giovanni Iudice. Il senso del disegno”).

Il suo resta un decantato impegno sociale attraverso i mezzi figurativi che gli sono più consoni: osservare per comprendere, trasporre per registrare, fissare per ricordare. Operazioni, queste, che necessitano di una profonda introspezione psicologica, senza la quale l’opera risulterebbe sterile, svuotata della sua insita fertilità e contagiosa freschezza. Imitazione è un termine “freddo” e la freddezza è un carattere sensoriale del tutto assente in Iudice, per il quale, al più, si dovrebbe parlare di reinterpretazione storica del transitorio, poiché reinterpretare presuppone l’afflato soggettivo, dunque, il “caldo”, ovvero il calore dell’azione. In Guccione la veduta si è plasmata in visione e da questo in ricordo del “già vissuto”; in Iudice, invece, la visione possiede i connotati della veduta che si sta compiendo sotto lo sguardo dell’osservatore: i contorni definiti, i volumi plastici rilevati, il dettaglio analitico e le trasparenza leggibili, devono ancora essere assorbiti dalla memoria e divenire ricordo, come un presente ancora troppo vivo per esser già passato.

Intervistato da Andrea Guastella, il pittore rispose: «Non è solo un istinto, quello del mistero. È un carico che mi sobbarco spesso con grande sofferenza. La mia aspirazione è racchiudere in ogni immagine la massima densità possibile di senso, e questa aspirazione può essere soddisfatta solo da una visione anonima, non caratterizzata. Osservando tutto, ma proprio tutto quello che mi circonda, giungo a trovare la vita in cose che la gente, comunemente, non osserva. Diciamo allora che quello che tu chiami coraggio dell’indifferenza è soprattutto un modo di fissare le cose, di lasciarsi soggiogare da esse. Una tipologia di sguardo che oggi sembra, per lo più, dimenticata».

Mi sovvengono alcuni versi di Maurizio Sciaccalunga, per il quale «nelle immagini del pittore ci sono quell’orgoglio e quella riservatezza, del tutto siciliani, tipici di un mondo dove l’essere non è stato ancora sopraffatto dall’apparire: come a dire, mi mostro ma non mi arrendo, sopporto ma non accetto» (“Il mondo in un angolo”).

È, a mio modesto dire, una sintesi chiara e priva di ampollose deviazioni per descrivere il pensiero del pittore, poiché la sua ricerca esistenziale prosegue nell’amara consapevolezza che “Nemo profeta in patria”, perché l’uomo assetato di verità, che non teme di apparire banale nella disarmante restituzione della visione, resta, il più delle volte, scomodo da gestire, e schivarne la presenza risulta essere la mossa illusoria più vincente, seppur più codarda. Iudice non ha bisogno affatto di Gela, semmai il contrario, per rinascere dalle sue ceneri e riappropriarsi di cui è stata brutalmente derubata: la “bellezza”. La “bellezza”, oggi più che mai, è un’ambizione quasi utopica, ma verso la quale l’artista deve tendere come fine supremo della propria esistenza. È qui, allora, che l’ambizione massima del pittore è: «racchiudere in ogni immagine la massima densità possibile di senso. E questa aspirazione può essere soddisfatta solo da una visione anonima, non caratterizzata».

Rimembro lietamente quel martedì mattina di agosto, quando le vacanze estive divennero lo scenario ideale per incontrare il maestro nel suo atelier di provincia. Contro il vento di scirocco, si compì la marcia sull’asfalto rovente e martoriato della statale 417, masticandone voracemente i Km tra le rapide distese verso la piana di Catania e lasciandosi alle spalle la magia tardo-barocca di Caltagirone, supina come una perla incastonata tra le alture degli Erei e Iblei.

Una sospirata attesa pienamente ripagata dall’umile animo e dallo sguardo sottile di questo “lupo solitario”, che declina vincoli e, lungi da scopi meramente propagandistici, opera sul campo per la formazione di giovani artisti talentuosi, finalmente stanchi di un sistema corrosivo quanto clientelistico, e senza sconto alcuno innalza la pittura come orgoglioso stendardo della propria dignità socio-intellettiva. Quella dignità che si offre per mezzo del disegno nella sua più limpida nudità.

È ancora Elena Pontiggia ad aver compreso come: «Nel caso di Giovanni Iudice, effettivamente, il disegno sembra testimoniare una vocazione espressiva autentica e senza trucchi. Le sue opere si reggono soprattutto sui valori del disegno. Sembrano istantanee scattate con la matita». E le matite di Iudice compiono l’inganno dell’occhio, il miracolo della tecnica, l’illusione della verità, ove non occorrono più neppure le larghe campiture piatte e i passaggi tonali per definire i contrasti chiaroscurali sulle masse strutturali, poiché gli acromatici bianco e nero, fusi in un perfetto accordo sinfonico, indicano la totalità della tavolozza. Eccoli, dunque, su quei corpi olivastri adagiati sulla calda spiaggia affacciata sul Mediterraneo, gli incarnati rosei e lattiginosi stagliati sulla mobile distesa azzurra all’orizzonte; eccoli prender vita dai ritmi variegati delle loro membra assolate contro la leggera brezza del mattino; eccoli, sono vivi, come vive sono le pulsioni lungo le umide epidermidi baciate dalla salsedine. Iudice, all’occorrenza, licenzia ogni accorgimento ulteriore, poiché a lui basta il solo estro, e quando impiega i colori non è per una maggiore aderenza al reale, bensì per concessione data, ovvero per agevolare e mettere a proprio agio l’osservatore dinanzi al soggetto creato.

Il miracolo si compie lì, entro una mansarda di periferia, trasformata in uno scrigno di creatività: ivi ho respirato l’odore dei solventi, scrutato le filamentose stesure a olio della tela sui tratti preparatori, già minuziosamente compiuti, e avvertito i fasci di luce che avrebbero, di lì a poco, definito la spazialità e i volumi plastici in essa contenuti.

L’eco delle parole dell’artista accompagnavano quell’impetuosa esplorazione cardiaca in cui lo sguardo stesso si plasmava in materia per divenire parte integrante della visione, testimone oculare della gestazione, mediatore improvvisato tra reale e figurativo: «Credo in una pittura come impegno sociale. Dipingo per il pubblico, non per assecondarne i gusti. Che una mia opera piaccia o meno, importa poco. Ho però, in quanto artista, la responsabilità di mostrare a chi frequenta il mio lavoro il mondo per come lo vedo io».

Ma come vede Iudice il suo mare? Come un aggetto in alto rilievo, un’invasione dello spazio concreto, reale, umano: un’osmosi tra realtà e finzione, tra visibile e immaginifico, tra “il dentro e fuori dal quadro”.

In Guccione (come è stato ribadito nella prima parte di questo saggio) l’impianto prospettico è affidato sovente a uno sviluppo longitudinale, avente la funzione di dilatare massimamente la spazialità oltre la sottile orizzontalità dello sfondo, geometricamente scisso in due sezioni speculari, e solo di rado ci si apre alla veduta a volo d’uccello, ove il punto di vista, particolarmente alto, riduce la porzione inconsistente del cielo e accentua, per effetto, quella della distesa acquatica. In Iudice, invece, nonostante si faccia ricorso al tradizionale punto di fuga verso la linea d’orizzonte, la prospettiva a volo di uccello è sovente conditio sine qua non per innescare quel processo ottico-sensoriale legato all’osservazione diretta, eppure distaccata e in sordina allo stesso tempo, della superficie marina nella sua trasparente profondità, resa maggiormente immobile ed enfatizzata dal moto fisico instabile dei bagnanti, ivi immersi. Sarò banale (e chi se ne frega!!!), ma questo mare è imperituramente “estivo” e magnetico: più si osserva, più la tentazione di tuffarvisi e lasciarvisi trasportare.

Rispetto a Guccione, dunque, le vedute marine del maestro gelese, nella loro apparente e insignificante ordinarietà, si caricano di una forza misteriosa tale da saturare l’animo di un inquietante presagio: la consapevole impotenza dinanzi l’immensità che ci precede e sovrasta, c’investe e trascina al pari di quei “vinti” verghiani «che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù». (Giovanni Verga, Prefazione a “I Malavoglia”, Milano, 19 gennaio 1881).

I versi del padre del Verismo risuonano ancor oggi nella loro più schietta attualità se associate al “Ciclo dei clandestini”, concepito dal pittore negli anni 2005-12 come disinteressato documento storico e dinanzi al quale, eludendo il facile costume della denuncia, è arduo restare inerti: «Ho scelto di dipingerli per intima necessità, perché mi sono sentito in dovere di farlo. Credo che la figura del clandestino sia una delle icone più rappresentative del contemporaneo. Il clandestino spera, immagina la terra promessa con la morte nel cuore per la patria che ha lasciato. Ma davanti ai suoi occhi, oltre l’oblò, c’è solo il vuoto. In un’accezione molto ampia, che travalica la denuncia sociale – la quale non è difatti il mio principale obiettivo – siamo tutti clandestini».

“Umanità” (olio su tela cm 235 x 290 cm.), presentata nel 2011 al Padiglione Italia della 52^ Biennale di Venezia e definito dalla critica il «Quinto Stato», delucida in modo puntuale la valenza simbolica di cui è portatrice e il pensiero ideologico del suo autore dinanzi al «nuovo esodo» biblico verso la “Terra promessa”. Ma non è un azzardo leggere “Umanità” come il sequel della “Zattera della Medusa”, perché in fondo, come ricordava lo storico Jules Michelet nel 1847, «è la nostra società intera che s’imbarca su quella zattera». Il germe di Gericault riaffiora sui volti dei sopravvissuti, riemersi come fantasmi dalle tenebre di un fondale notturno, ove nessuna prospettiva spazio-temporale è strutturabile, poiché il respiro “sublimato” di memoria romantica è stato gelato da un grido strozzato di miserabile speme.

E nonostante Iudice non sia «né romantico né troppo necrofilo. Il mio è realismo», e la sua resti ancora una pittura lontana dalla tormentata ossessione fatta di carne e morte del pittore francese, egli getta uno sguardo storico sul dramma esistenziale che scuote il micro come il macrocosmo, in cui «per me c’è anche stupore e meraviglia della natura come forza ed energia, per la quale mi ritrovo più vicino a Courbet».

E come Courbet, Iudice lavora più per esser uomo che semplice pittore e con il primo condivide il motto di questi: «realista significa amico sincero della verità vera». Perché questa verità del “vissuto” risiede nella natura delle rosee carni nude entro le umili pareti che le racchiudono, quanto nella trasparente nudità di quelle acque azzurrognole che, translucide, s’infrangono sulla riva rendendo umido e fecondo ciò che priva era asciutto e sterile. Quella stessa trasparente verità che vidi dapprima schiudersi nella profondità di quelle iridi di cui divenni prigioniero e che cantai controvento con ardore al petto (QUI).

«Il bello – aggiunge Courbet – è nella natura e si incontra nella realtà sotto le forme più diverse. Quando lo si è trovato, appartiene all’artista o piuttosto all’artista che sa vederlo». Il “bello”, in definitiva, lo stesso definito da Stendhal «la promessa della felicità». Ma questa felicità non fu scorta da subito neppure da un fuoriclasse come Delacroix, il quale la detestò piuttosto quando recensì le “Bagnanti” al Salon parigino del 1853, vedendovi, erroneamente, «La volgarità delle forme non sarebbe niente; è la volgarità del pensiero che sono abominevoli».

Eppure sarebbe bastato davvero poco all’animo romantico, “che seppe guidare il popolo verso la libertà”, per scorgerla, invece, questa felicità, e senza bisogno di andare, poi, così lontano, ma abbandonandosi sinceramente alla cruda oggettività della cosa veduta. In Iudice è ciò che avviene: il suo pensiero non si dà come volgare crudezza delle apparenze, bensì come ricerca di quel “bello” che nel pittore è possibile ritrovare solo nella fedele restituzione di un reale veduto e “vissuto” come propria urgenza di felicità.

Vi è tanto di Courbet nella pittura del maestro gelese, specie se si riflette su alcuni versi del Manifesto del Realismo del 1855: «Ho studiato, al di fuori di ogni spirito di sistema e senza partito preso, l’arte degli antichi e l’arte dei moderni. Non ho voluto né imitare gli uni né copiare gli altri: il mio proposito non è stato neppure quello di arrivare allo scopo ozioso dell’arte per l’arte. No! Ho voluto semplicemente attingere all’intera conoscenza della tradizione il sentimento ragionato e indipendente della mia individualità. Sapere per potere, questo e il mio pensiero. Essere in grado di tradurre i costumi, le idee, l’aspetto della mia epoca, secondo lamia opinione e il mio giudizio, essere non solo un pittore ma anche un uomo, in una parola fare dell’arte vivente, questo è il mio scopo».

Iudice mi confidava ancora pochi giorni fa, in tutta franchezza: «Le mie sono marine, ma riflettono l’inferno dantesco. La carne dei bagnanti e dei clandestini è putrida. Ho messo insieme le spiagge delle donne nude con l’arrivo dei migranti, come chiara contaminazione di culture: “Les demoiselles d’Avignon” di Picasso, un secolo dopo. Le mie spiagge sono rappresentazioni drammatiche: indicano una visione della carne sotto al sole cocente di Sicilia. Un inferno all’aperto, in cui vedo quello che vedrebbe Pasolini nei sassi di Matera: una solitudine e moltitudine di forze».

Una corporeità spasmodica e catartica insieme, ove quel sentimento disincantato, eppure temerario, si ritrova cristallino e memore di reverberi iconografici dati, ma in un’oggettività coerentemente figlia del suo tempo e legata al territorio genetico. Ergo, Repetita iuvant: l’urgenza di fissare il “vissuto” come realismo di profondità e non di superficie.

Perché non è nella superficiale similitudine di pose e modelli che si scorge un possibile e sterile omaggio all’antico, bensì nella profonda assonanza concettuale che si fa canone che si coglie la rivisitazione stilistica dell’umano sentire, riaggiornata e resa contemporanea e prossima all’eternità.

Egon Schiele affermava che «l’arte non è moderna. L’arte è eterna!».

Con lo stesso animo Iudice s’impegna nell’infondere eterno respiro alle sue creazioni, le quali, una volta compiute, si svincolano dall’azione del suo autore, dall’idea, dal gesto, e acquistano vita propria e valore collettivo. Diventano di tutti, insomma! Diventano mie, tue, nostre. In esse possiamo specchiarci e guardarci dentro senza filtri, poiché potremmo mentire ai simili, quello sì, giammai a noi stessi. Una sera, di ritorno da un viaggio d’istruzione a Vienna, ove accompagnai le classi quinte per il secondo anno consecutivo, ebbi piacere di scrivere al maestro per fare il punto della situazione, e con tutta la franchezza che riuscii a raccogliere in quell’istante, aggiunsi: «A proposito di Schiele, i tuoi lavori, non so perché, mi ricordano il suo tratto! Sono lame affilate al pari della linea disegnativa del maestro austriaco e paralizzano lo sguardo». E la risposta concisa e inconfutabile fu: «Hai ragione! Sono molto legato ai nordici».

Prima di allora, non aveva avuto modo di confessarmi il suo trasporto per la pittura espressionista nord-europea, ma lo si poteva cogliere, in effetti, ponendosi dirimpetto a quella linea sinuosa che racchiude e avvolte la materia tutta. Tra i suoi bagnanti e i profughi vi è una sorta di cordone ombelicale, una netta linea di continuità che li unisce in un inesorabile destino, di cui l’umanità è vittima e carnefice in egual misura, poiché: «anche i bagnanti sulle spiagge sono smarriti in un mondo sconosciuto, se non proprio ostile».

In questo senso trovo Iudice vicino a Schiele: in quel dolore che si fa latente nel segno che solca i volumi e riflette il demone che li agita e tormenta; in quella condizione incontrovertibile che si accetta come unica alternativa possibile a cui appigliarsi nell’abisso; in quella rassegnata speranza che logora recondita come meditata e sofferta scelta, da cui ne varrà della dignità umana stessa.

Quella speranza che in Guccione si annida in ciò che fu e che diviene decantato “desiderio” di una natura ritornata al grembo del suo primario splendore, in Iudice assume il volto di una “scelta” aristotelica, intesa come «intelletto che desidera o desiderio che ragiona, e tale principio è l’uomo». (“Etica Nicomachea”, IV sec. a.C.)

E adesso, caro maestro?

«Adesso sto lavorando sulla corporeità tra l’acqua come elemento immutevole e la carne dei bagnanti. Una fisicità dell’osmosi, fusione è materia univoca. L’uomo ha solo il privilegio di tornare parte dell’acqua. Il dipinto “Il mare di Gela” rappresenta la risacca di un’onda bianca come purificazione e rivoluzione di qualcosa di nuovo, che nasce dalla sabbia turbolenta dell’acqua sporca; la spiaggia è il luogo sociale della libertà».

L’uomo…, sempre lui, in tutte le sue infinite sfaccettature!

CONCLUSIONI

Il caso o fato ha voluto incontrassi entrambi i maestri e da questi ereditassi oltre ogni più generosa aspettativa: una finestra aperta sul genio da loro concepito e maturato come spettatore privilegiato di questa piece visivo-sensoriale. Con Iudice, poi, alla decennale intensa ammirazione per la sua arte si è affiancata una disinteressata e viva amicizia per la quale gli sono riconoscente, oggi più di ieri.

La rosa delle affinità elettive potrebbe estendersi ampiamente e ben più in là dei termini fin qui ingenuamente tracciati. Ma non sono tanto i richiami diretti a questo o a quell’altro artista del passato a qualificare l’operato, già discusso e accreditato dalla critica, dei due maestri mediterranei, quanto, piuttosto, l’urgente e inoffensivo confronto tra due realtà figurative post-moderne che hanno saputo imporsi nell’affollata scena contemporanea semplicemente, e non è poco, attraverso la genuina estrinsecazione del proprio carico intimista: “dalla terra salpati e al mare approdati”.

“Padronanza della tecnica ed estro creativo nella trasposizione del pensiero”: un’espressione convenzionale che suole dire tutto e niente, benché se associata a questi due maestri della nostra contemporaneità, votati al naturale, assume tutt’altro sapore! Sapore di salsedine e risacca, sapore di epidermide e bonaccia, di cielo e acqua.

Nessuna delle due realtà discriminata in virtù dell’altra, nessuna delle due anteposta all’altra. Semmai, le metà di un’unica matrice: Arte come desiderium, come nostalgia ciceroniana in Guccione, poiché “At memoria minuitur, nisi eam exerceas” (“Ma la memoria diminuisce se non la tieni in esercizio” – “De senectute”, 44 a.C.), e Arte come diligentia, come impegno etico in Iudice, poiché “Mora cogitationis diligentia est.” (“È triste essere obbligato a tacere quando desideri parlare!” – Publilio Siro, I secolo a.C.).

Tuttavia, i due maestri giungono all’essenza di quella medesima unica matrice, poiché per Guccione la vita (così come l’Arte): «è un continuo mistero e più si va avanti più il mistero si allarga. Così la realtà, che crediamo di frequentare ogni giorno con disinvolta certezza»; e per Iudice l’Arte (così come la vita) «è vicenda dell’uomo e, in quanto tale, inesplicabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lì, lungo quel lembo di terra baciato dalle onde; lì, in quell’infinita distesa azzurra, resa mobile dal vento di scirocco e vestita dal sole di vibranti dorature, due maestri danno vita al canto del mare. Sì, al canto! Perché è melodioso suono quello che trasuda la tela vestita di morbidi pigmenti che si danno alla luce come messi a nudo, come due amanti nell’unione dell’amplesso. E cos’altro se no! Piero Guccione e Giovanni Iudice: non certo i primi, eppure, credo, pochi sono riusciti ad assorbire e racchiudere nel quadro l’elemento “mare” al pari dei due maestri siciliani. Ciascuno a suo modo, ma, tesi tra evasione e immersione, tracciano una scia come la prua di una barca laggiù, persa all’orizzonte come un sentimento gelosamente taciuto.

Lì, lungo quel lembo di terra baciato dalle onde; lì, in quell’infinita distesa azzurra, resa mobile dal vento di scirocco e vestita dal sole di vibranti dorature, due maestri danno vita al canto del mare. Sì, al canto! Perché è melodioso suono quello che trasuda la tela vestita di morbidi pigmenti che si danno alla luce come messi a nudo, come due amanti nell’unione dell’amplesso. E cos’altro se no! Piero Guccione e Giovanni Iudice: non certo i primi, eppure, credo, pochi sono riusciti ad assorbire e racchiudere nel quadro l’elemento “mare” al pari dei due maestri siciliani. Ciascuno a suo modo, ma, tesi tra evasione e immersione, tracciano una scia come la prua di una barca laggiù, persa all’orizzonte come un sentimento gelosamente taciuto.

Come ebbi umilmente modo di scrivere in un precedente

Come ebbi umilmente modo di scrivere in un precedente